着物は、様々なシーンによって、使い分けが必要です。

着物の格式の高いものから順番にご紹介して行きます。

1

・

留袖(とめそで)

既婚女性の第一礼装になります。黒地に染め抜き五ツ日向紋を入れて、上半身には柄を入れません。

裾には吉祥文様を入れるのが一般的です。

最近では、白の比翼仕立てにしてあるものが殆どです。

吉祥文様の金・銀・白ベースの袋帯や、丸帯を合わせます。

主に身内の結婚式に着ることが多いです。

振袖(ふりそで)

未婚女性の第一礼・正装用の袖丈が長い着物になります。

重ね衿を合わせ、やや太組の帯締め、総絞りの帯あげなどで華やかに装います。

袖の長さによって格が変わります。

・114㎝前後(大振袖) お引きずりや、婚礼衣装になります。

・95~110㎝(中振袖) 成人式でよく見かける長さです。パーティーにも着用可能です。

・85㎝(小振袖) いわゆる二尺袖です。卒業式の袴などに着用します。

袋帯もしくは丸帯を合わせます。

成人式やおめでたい席で着られます。

喪服(もふく)

黒喪服と色喪服があります。黒喪服に染め抜き五ツ紋が入ったものは第一礼装、色喪服は基本的に準礼装になります。光沢のない、縮緬地のものが一般的です。

告別式・・・染め抜き五つ紋の黒喪服に、黒い名古屋帯(黒喪帯)。半衿、足袋以外は黒にします。

通夜、一周忌、三回忌等の法事・・・紫、紺、グレー等の寒色系の色無地や江戸小紋(格の高い柄)に、黒い名古屋帯が無難です。小物も黒で揃えて。

格は黒喪服に黒喪帯、黒喪服に色喪帯、色喪服に黒喪帯、色喪服に色喪帯の順になります。

色留袖(いろとめそで)

黒以外の絵羽裾模様(模様がつながる様に染めてあるもの)になった着物です。黒留袖と同じく、上半身には柄は入れません。一つ紋、三つ紋、五つ紋があり、紋の数によって着物の格が決まります(数が多い方が格が高いです)。

五つ紋だと黒留袖と同格になり、紋なしだと訪問着と同じ扱いになります。

また、比翼が付けば結婚式などへ着て行けますが、ない場合は式典までとなります。

既婚、未婚問いません。

主に金・銀・白の袋帯を合わせますが、地色は他の色でも構いません。

2

訪問着(ほうもんぎ)

主に、胸・肩・袖・裾などに、模様がつながる様に入った着物です。華やかな絵羽模様が特徴で、留袖の次に格が高いです。

紋が入っていれば準礼装に、入っていなければ略礼装に着られます。

既婚・未婚を問わず着て頂けます。

帯は袋帯を合わせます。柄は豪華なものから、金・銀無しの唐織まで幅広く締められます。着物の雰囲気に合わせて選んでください。

結婚式などお祝い事では華やかな色合いのものを。お茶会では品を感じるもの(柄が小さめなもの等)、控えめなものが好ましいです。

紬地の訪問着(つむぎじのほうもんぎ)

紬地を染め下地にしているもの。セミフォーマルで着て頂いた方が無難です。パーティーや観劇などのお出掛け着や、普段よりもおしゃれをしたい時に着てみてください。

訪問着なので袋帯を合わせますが、紬地なので洒落袋帯でもいいかもしれません。

付け下げ(つけさげ)

模様が、前身頃・後身頃の両面に上向きに配置される様に染めたもの。基本的には衿と肩、身頃と衽の柄がつながってないものが多いですが、絵羽模様になっているものもあります。

フォーマル(準礼装)ですが、訪問着と比べて控えめな柄付の物が殆どです。

紋は入れませんが、お茶席では一つ紋を入れる場合もある様です。

帯は袋帯や、金・銀糸入りの名古屋帯、綴れハ寸帯も締められます。

主にお茶席や、入学・卒業式、七五三などの晴れの日に着て頂けます。

色無地(いろむじ)

紋意匠縮緬や紋綸子などの素材の、黒以外で一色染めにした無地の着物。同色の裾ぼかしも色無地の一種です。

紋の数や、紋の有り・無しで格があります。

3又は5つ紋入りですと、準礼装になるので結婚式や入学などで着られます。

1つ紋ですと、訪問着又は付け下げと同格です。

紋なしなら小紋や紬と同じくらいになります。

また色喪服としても着られますので(寒色系のみ)、地紋で慶事・弔事を分けることが出来ます。

慶事は吉祥文様、弔事は流水や有職文様などが良いでしょう。

袋帯や袋名古屋帯、名古屋帯(染めもOK)、を締められます。

紋の有無や、色柄で様々なシーンで着て頂けます。

3

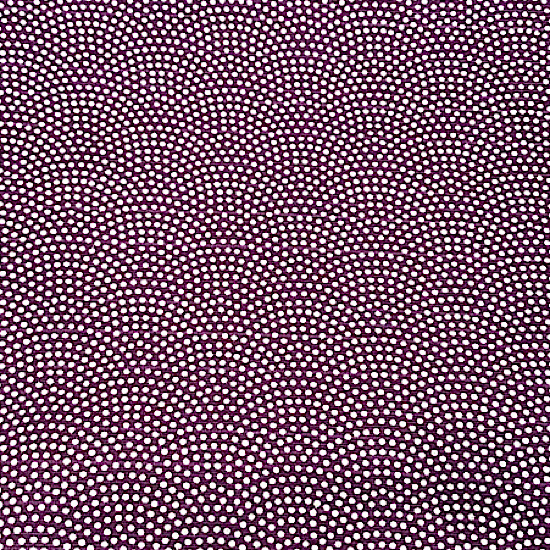

小紋(こもん)

様々な模様を一方向に繰り返し型染めした着物です。

一番普段着として着られる着物かもしれません。

街歩きから、華やかな席まで幅広く着て頂けますが、フォーマルな場所では着用できません。

京袋帯、洒落袋帯、名古屋帯、半幅帯を用います。

江戸小紋(えどこもん)

小紋の中で最も格が高い。型が細かい程格が上がります。

鮫・行儀・通し(江戸小紋三役)は、紋を入れることによって色無地と同じ位の格になります。

三つ紋ですと準礼装、一つ紋ですと略礼装で着て頂けます。

鮫小紋の極小は最高格なので、紋を入れると、訪問着と同格になります。

街歩きからお祝い事、色喪服としても着用可能です。

帯は袋帯、袋名古屋帯、名古屋帯をシーンに合わせてお使いください。

御召(おめし)

「御召縮緬(おめしちりめん)」の略で、織の着物の中では最も格が高い着物になります。

先練りの生糸を染色し織るのですが、緯糸(ぬきいと)に強撚糸(きょうねんいと)を使いしぼを出します。

しぼとは?…縮緬(ちりめん)、お召や壁織、縮(ちぢみ)、フラット・クレープ、ジョーゼットなどの織物で、糸の撚(よ)りによって織り面に現れる波状あるいは粒状のしわをいう。

生地は張りがあり、他の着物よりも少ししっかりしてます。

無地御召(むじおめし)ですと紋を入れれば略礼装(りゃくれいそう)になるので、袋帯や織の名古屋帯を合わせることが出来ます。

縫い取り御召は気軽に着られるので、街歩きにおすすめです。

御召(おめし)は柄や種類によって格上げ出来ますので、使える帯も幅広いです。目的に合わせてコーディネートして下さい。

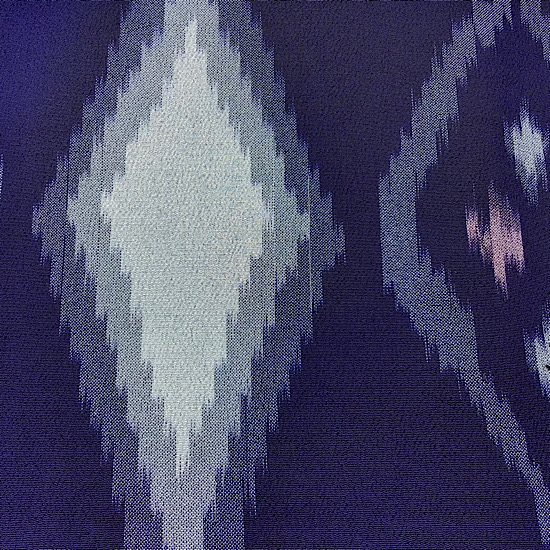

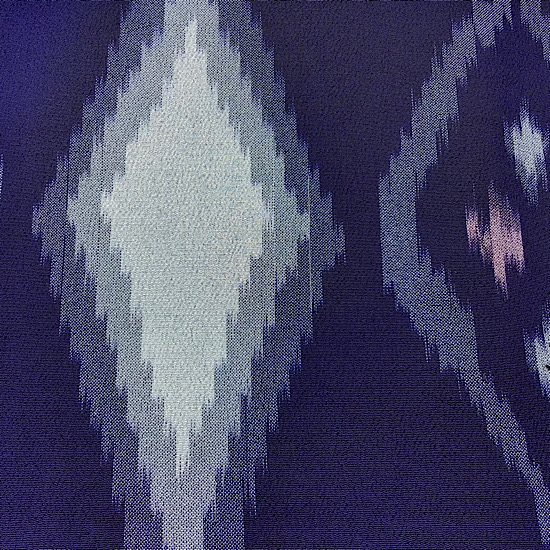

紬(つむぎ)

真綿糸(まわたいと)や玉糸(たまいと)などを用いた(紬糸)、先染・平織の織物です。

大島や久米島、牛首、結城などが有名な産地です。

残念なことにどんなにいい紬でも、冠婚葬祭やお茶席では着ることが出来ません。

街歩きや普段着におすすめ。

京袋帯や洒落帯、名古屋帯を締めたり、半幅帯で気軽に着ることも可能です。

ウール

ウールは羊毛から作られるもので、気軽に着られる着物の一種です。

しわになりにくく暖かいのが特徴で、厚手・薄手をうまく使い分ければ盛夏以外ずっと着られます。

自宅で手軽にお手入れができますが、セーターと同じように虫食いには注意が必要です。

基本的に単衣仕立てですが、裏地がついたものもあります。

帯は名古屋帯、または半幅帯を合わせます。

サマーウール

通常のウール着物よりも糸が細く平織になっているので、通気性が良くさらっとしています。

また、見た目も涼やかな色柄が多いです。

しわになりにくいですし、断熱性もありますので重宝します。

綿(めん)

着物の中で一番カジュアルに着られる綿(木綿)着物は、基本的に盛夏以外なら着て頂けます。

丈夫で吸水性が良く、絹物と違い自宅で洗えるので普段着として長年親しまれています。

単衣に仕立て、襦袢や羽織なので暑さの調節をします。

帯は半幅帯を締めますが、少しよそ行きにしたいなら名古屋帯を締めるといいでしょう。

・

浴衣(ゆかた)

浴衣は着物と違い、襦袢を着ないでそのまま着装出来ます。

元々は位の高い人達が入浴の際に身に着けていた「湯帷子」が起源ですので、よそ行きと言うよりは部屋着感覚で着るものになります。

フォーマルには向きませんが、吸水性も良く、風通しも良いので気軽に楽しみたい時におすすめです。

帯は半幅帯か兵児帯を合わせます。中に襦袢を着て着物風にしても良いですね。

「着物の種類と格」、ざっくりですがご紹介させて頂きました!

次回は帯について触れていきたいと思います。