着物に必要な物は何か?

名前や用途など詳しくご紹介していきます!

1.着物

一番大事な着物!

下に襦袢を着ます。

10~5月の袷着物と6~9月の夏着物があります。

袷や単衣などはこちらの記事に詳しく載っています。

-

-

袷とは?単衣とは?季節ごとに使い分ける着物をご紹介!

お客様袷あわせってなんですか? 袷あわせとは、裏地を付けて仕立てたものです。井和井スタッフ お客様なら、単衣ひとえって? 単衣ひとえとは、裏地がついていない一枚の生地で仕立てたものです。井和井スタッフ ...

続きを見る

>>着物カテゴリー(通販サイト)

2.帯

着物や浴衣の時に締めます。

大きく分けて10~5月の袷帯と、6~9月までの単帯、1年中使える半幅帯があります。

礼装用や普段用など、様々な種類があります。

>>帯カテゴリー(通販サイト)

>>オリジナル帯・着物カテゴリー(通販サイト)

3.肌襦袢

肌に直接着用し、肌の汚れや汗を取るためにの下着です。

肌襦袢は裾除け(腰に巻き付けて使うのもで、素肌に付けます)と一緒に用いますが、両方の機能を合わせたワンピース型もあります。

>>衿付き肌着(通販サイト)

>>裾除け(通販サイト)

4.長襦袢

肌襦袢と裾除けの上に着用します。

裾まである襦袢(足袋の上線辺り)が、長襦袢です。

上半身だけの襦袢は半襦袢といい、裾除けと共に用います。

袖丈、裄丈は着物のサイズに合わせ、半衿を縫い付け着用します。

着物の裏の汚れを防いだり、保温の役目もあります。

夏用や、単衣、袷用があります。

半襦袢は上下と着るので少し手間ですが、着崩れしにくいです。

長襦袢は、1枚なので着るのが簡単です。

関東仕立て

衿肩回りから、裾まで1本の衿を通した仕立て方です。

関西仕立て

別衿を付けた仕立て方です。

関東仕立てより着崩れしにくいです。

5.補正タオル

着物姿を美しくする為に必要です。

使う枚数などは個人差がありますが、ここではフェイスタオル3枚と、ハンドタオル2枚を使用します。

>>ハンカチカテゴリー(通販サイト)

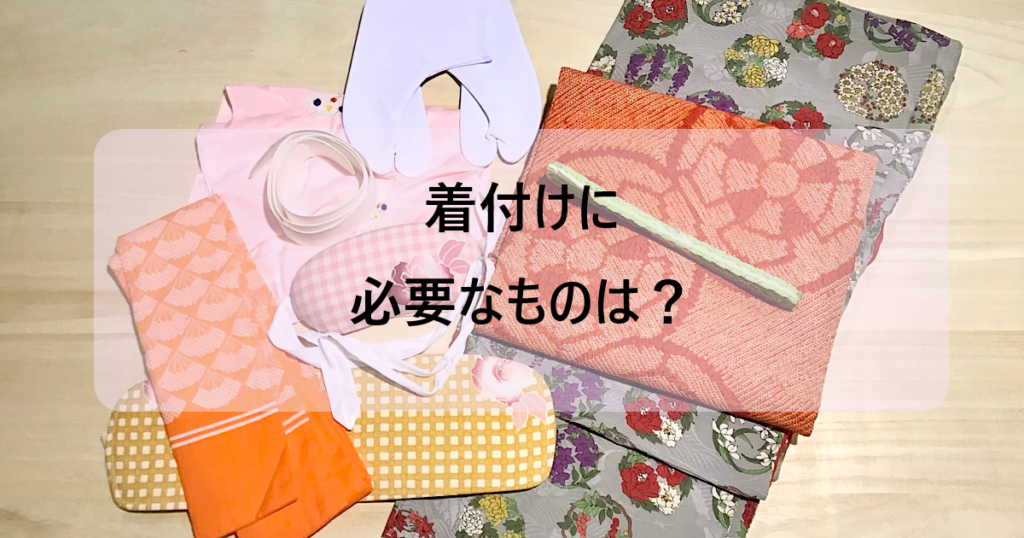

6.伊達締め

長襦袢や着物の前を合わせて締める、幅の狭い帯です。

素材は様々で帯状の物や、ワンタッチで付けられるのもあります。

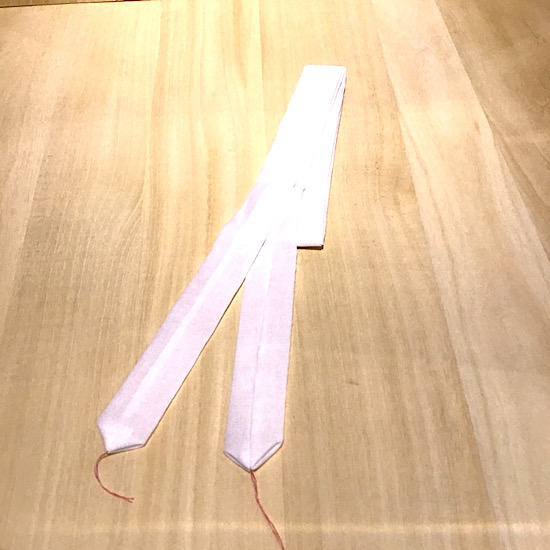

7.腰紐

着付けに使う紐の事です。腰帯とも言います。

おはしょりを作る時や、前を合わせる時、帯を締める時に仮紐として使ったりします。

素材は様々ですが、モスリンが一般的です。

モスリンとは…木綿や羊毛などの梳毛糸を平織りにした薄地の織物の総称のことです。

幅が5㎝位が適しています。

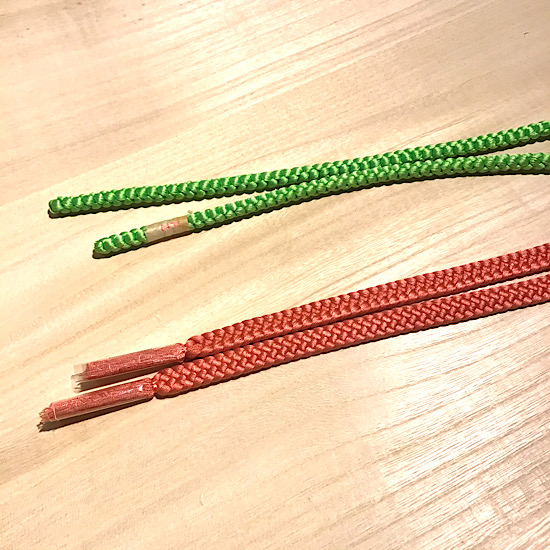

8.衿芯

衿の形が崩れない様に、長襦袢や半襦袢の衿部分に芯として入れる物です。

ポリエチレンやナイロンなどの素材が多いですが、薄地の綿織物を用いたり、生地をバイヤスに裁断した物もあります。

9.着物クリップ

着物を着るときに、襦袢の衿と着物の衿が離れないように衿周りを止めるクリップです。

帯を結ぶときにも使います。

10.半衿

長襦袢や半襦袢の衿に縫い付ける、装飾と着物への汚れ防止を兼ねた物です。

>>半衿・下着・足袋カテゴリー(通販サイト)

11.足袋

白のキャラコ(綿織物)が一般的です。

白の他にも色足袋・柄足袋などがあります。

コハゼ(足首部分にある、足袋を留めるための爪)は、3~4枚が一般的ですが、5~6枚の物もあります。

コハゼが多い方が、素肌がより見えにくくなります。

>>半衿・下着・足袋カテゴリー(通販サイト)

12.帯枕

帯を結ぶ時に、お太鼓部分の形を整えて締める道具です。

13.帯板・前板

帯を締める時、胴回りにしわが出来ない様に、前に挟む板状の物。

ベルト付き、ベルト無しがあります。

14.帯締め

帯の上中央に、最後に締める紐です。

帯を結ぶ目的の他、装飾的な役割もあります。

夏用(6~9月)と、袷用(10~5月)があります。

大きく分けて、平たく組んだ「平打ち」、丸く組んだ「丸組」があります。

「平打ち」は安定感があり、「丸組」は結びやすいので、初心者の方には「丸組」がオススメです。

15.帯揚げ

帯枕の上に被せ、前で帯の上端に納めます。

夏用(6~9月)と、袷用(10~5月)があります。

16.草履

台の底に歯が無く平らになっています。

金・銀・エナメル・錦織などで、踵の高い物(台の巻きが3重で、4~6㎝位)は礼・正装向きです。

かかとが低く、台と鼻緒の色が違うものは街着やお洒落着向きです。

>>履物カテゴリー(通販サイト)

17.下駄

木製の物です。

浴衣だけでなく、街着にも合わせて楽しめます。

雨下駄には、着脱出来る爪皮(前カバー)が付いています。

>>履物カテゴリー(通販サイト)

以上、着物まわりの名称を紹介しました!