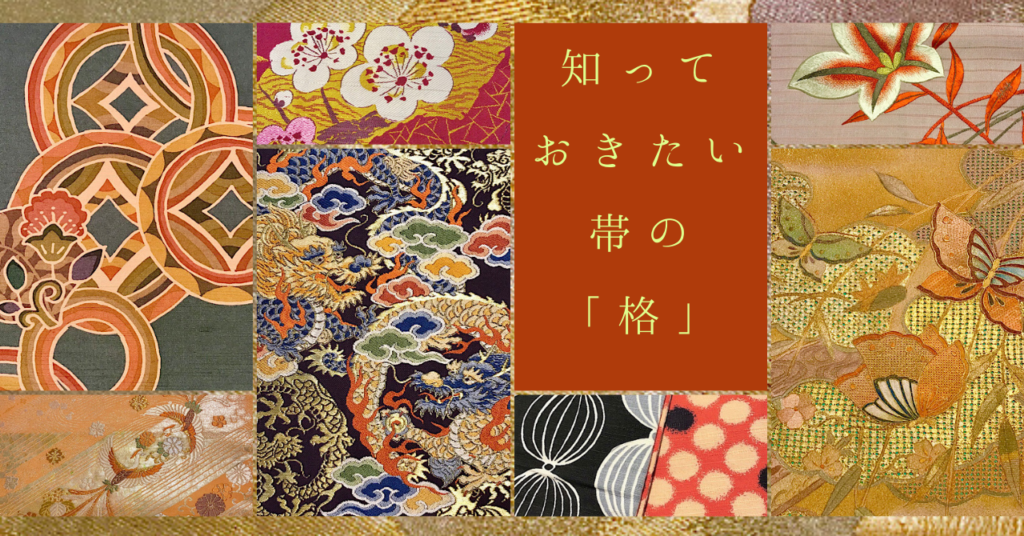

前回は着物についてお伝えしましたが、今回は帯の種類や格をご紹介します。

丸帯

最も格の高い帯です。

幅広(約68㎝)に織られた生地を、縦に二つ折りにして仕立てます。

有職文様や吉祥文様などのおめでたい柄が多く、また表裏に柄があるのでとても豪華です。

黒留袖や振袖にも使えますが非常に重く、締めにくいので、最近では袋帯を使う方が多いですね。

袋帯

袋帯は丸帯を簡略化したもので、幅は約31cm、長さは約4m~4m50cm位と、丸帯とほぼ同じ長さになります。

一般的には表に金糸・銀糸を使ったものがあり、裏は無地が多いです。

その為丸帯より軽く、締めやすくなっています。

洒落袋帯

表に金糸・銀糸を使わず色糸だけの織り、もしくは染めの柄が入った帯です。

裏は無地が殆どです。

主に二重太鼓で締めます。

お洒落着や、お茶席用の付け下げ、色無地の着物に用います。

礼装には向きませんが、ちょっとしたよそ行きには使える、といった感じです。

京袋帯

袋帯の様に、表地と裏地の2枚を縫い合わせて、名古屋帯と同じ長さ(約3m60㎝前後)に仕立てた帯です。

名古屋帯とは違い、前幅を自由に変えられます。

袋帯ほど長さはないので、一重太鼓で締めます。

名古屋帯(九寸帯)

大正時代に名古屋で考案された名古屋帯。

名古屋帯は反物の幅が九寸ですので、九寸帯とも呼ばれています。

金糸・銀糸や金箔を使っている織の名古屋帯は略礼装に使えます。付け下げや色無地に。

染めの名古屋帯は、織の物より格が下になります。小紋や紬のようなお洒落着に用います。

長さは約3m60㎝、お太鼓幅は約30㎝(八寸)。

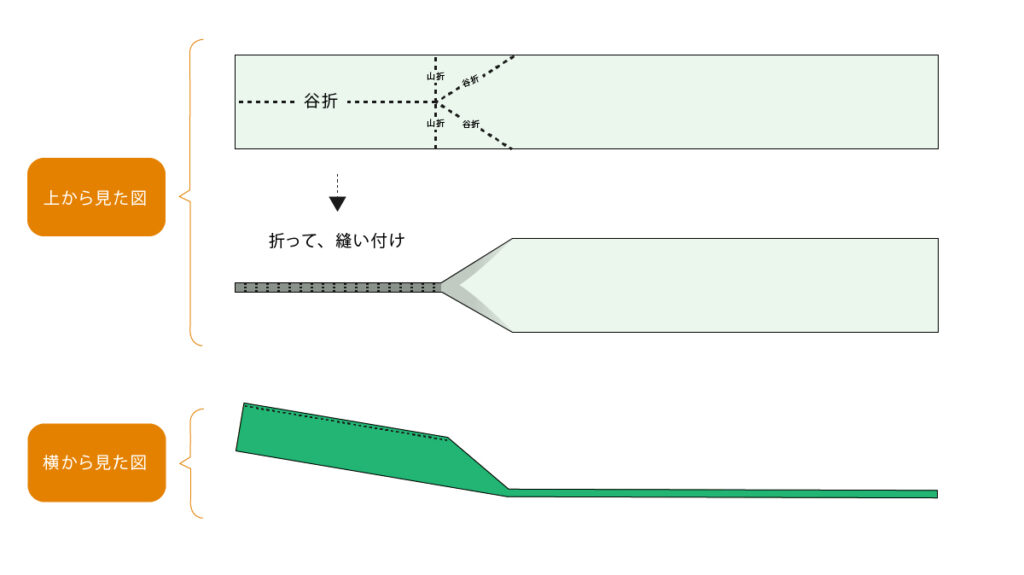

手先から胴まで半分に折って縫われている「名古屋仕立て」と、手先のみを半分に折って仕立てた「松葉仕立て」があります。

袋名古屋帯(八寸帯・かがり帯)

反物の幅が八寸ですので、八寸帯とも言います。

1番の違いは芯を入れず1枚で仕立てている所です。裏地は付いていません。

お太鼓部分のみ二重に折り返してあり、端がかがってあります。(かがり帯とも呼ばれています)

「綴れ帯」や「博多帯」などが有名です。

長さやお太鼓幅は、名古屋帯とほぼ同じです。

半幅帯

袋帯の半分の幅で仕立てたものです。

半幅帯には柄の違う2枚の生地を縫い合わせる「小袋帯」と、一枚で仕立てる「単帯」があります。

普段着や浴衣などで用います。

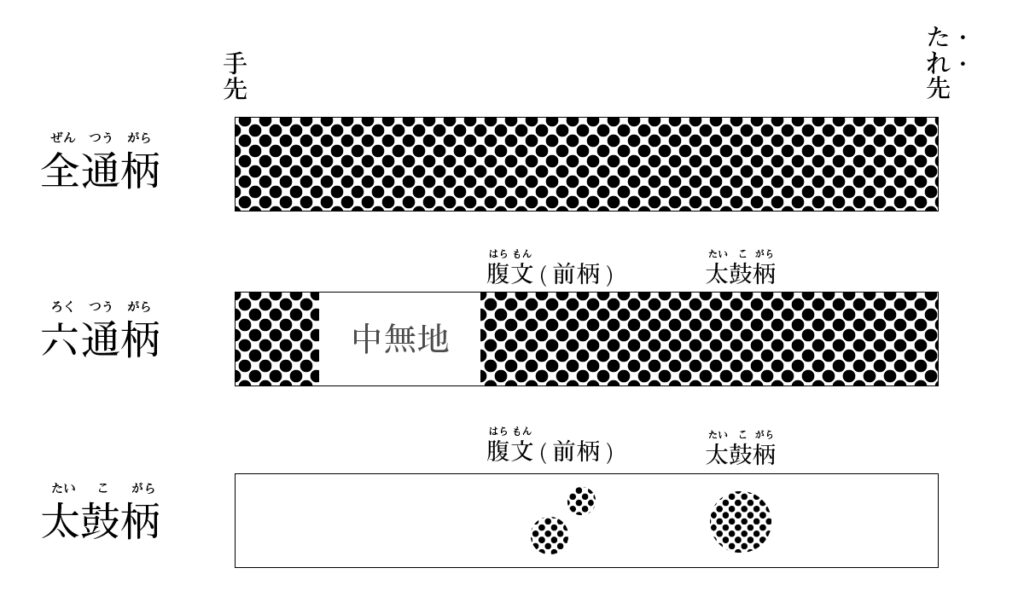

全通・六通・お太鼓柄って?

帯ではよく聞く全通柄、六通柄、お太鼓柄。

●全通柄は、帯の端から端まで表側全体を通して柄があるものになります。

もちろん、丸帯も全通柄です。

●六通柄とは、袋帯も名古屋帯も全体の約六割に模様を付けたものを指します。

主に、帯を締める時に見えなくなる部分が無地になっています。

●お太鼓柄は、帯を締めた時に見える腹文(前柄)とお太鼓のみに柄が入ったものの事です。

名古屋帯や京袋帯に多いですね。

どの形でも、柄が多く入ったものの方が格は上がります。

帯も形や素材、色柄で格が上がったり、着物との合わせ方も考えなければなりません。

一見難しそうですが、慣れてしまえばコーディネートが楽しくなってきます。

様々な組み合わせを楽しんでみて下さい。