着物と帯については以前紹介した記事で、何となく分かって頂けたかと思います。

今回は「はおりもの」についてのご紹介です。

一般には「もみじが色付き始めた頃から桜が咲くまで」と言われていますが、自分の体調や気候に合わせて着て頂いて差支えないと思います。

主に防寒や塵除け、おしゃれとして羽織るものですが、これにもマナーがあります!

どんな時に着るのか、またどういったシーンでは適さないのか。

詳しく見ていきましょう!

羽織

肌寒い季節に着物の上からはおります。洋服で言うとカーディガンの様なものです。

羽織の長さに決まりはありませんので、好みの長さで着て頂くのがいいでしょう。

レストランや室内でも着たままで大丈夫です。

夏用の塵・ほこり・紫外線除けとして、レースの物(夏羽織)もあります。

乳に、羽織紐や羽織チェーンを付けて前を留めて着用します。

羽織にも種類があるので、季節やシーンに分けて使い分けて下さい。

紋付黒羽織

黒地の羽織に1つまたは3つ紋が付いたもので、小紋や御召などの上に着ると略礼装になります。

学校の卒入式などによく用いられました。

1つ紋の方が使える幅が多いです。

絵羽織

友禅や絞り染め、刺繍などで肩から裾にかけて前面に柄が入ったものです。

お正月や観劇によく着用されました。

格が高い絵柄だと慶事の略礼装に使われることもありますが、殆どは外出着として着て頂けます。

袷羽織

袷、なので裏地が付いたものを指します。

着る時期は袷の着物と一緒です。

単衣羽織

単衣着物と同じく、裏地を付けません。

着る時期も単衣の着物の時期と同じですが、ウールの場合は冬に着用します。

※袷・単衣に関してはこちらの記事をご覧ください。

夏羽織

絽や紗、レースなどで仕立てた夏の羽織です。

6月~9月まで着用出来ます。

略礼装や、お洒落着として用います。

茶羽織

一般的な羽織と違い、家での防寒着として着用します。

丈やたもとは通常より短く、両サイドの襠もありません。

羽織紐は使わず、衿に着けた共布紐を結びます。

最近では旅館の浴衣に着る場合が多いようです。

羽織にも色々種類がありますが、一般的には普段着なので礼装には向きません。

どうしても略礼装で着たい場合には、紋を入れ、色柄にも注意してください。

コート

コートにも種類や格があります。

礼装に使える物や普段使いに適している物があるので、シーンによって使い分けて下さい。

道行コート

道行とも呼ばれます。

外出用のコートで、衿の形が額縁の様に角ばっているのが特徴です。

前を合わせてホックなどで留めます。

礼装用なので、留袖や訪問着などを着る時に用いますが、紬で作られたものはカジュアルなものに使えます。

また、無地の道行コートは最も格が高いコートになります。

丈は五分丈や七分丈が一般的です。

こちらはコートなので、室内に入る時には脱ぐのがマナーです。

道中着

前を合わせて紐で結ぶので、身幅の調整がしやすいです。

着物と衿合わせが同じになっています。

道行コートの衿とは違い、裾に向かって衿幅が広くなっています。

こちらは略式コートになるので、正装には使えません。

1番普段使いの出来るコートです。

コートなので、室内では脱ぎましょう。

雨ゴート

名前の通り、雨の日に着ます。

濡れないよう、着物の裾を隠す長さ(着物より1~2㎝長いもの)が適しています。

撥水加工をしたり、木綿や化繊で仕立てる場合が殆どです。

こちらは季節を問わず単衣で仕立てます。夏だと撥水加工をした紗をよく見かけます。

対丈で着る「1部式」と、上下で分かれている「2部式」があります。

礼装に用いる時は1部式の方が無難です。その場合生地や柄もカジュアルになり過ぎないようにしましょう。

コートの衿の形

コートには様々な衿の形がありますが、その中でよく見かける6つの形をご紹介します。

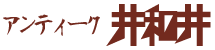

道行衿

道行衿は、額縁のように四角くなっている衿になります。

一番スタンダードな衿の形で、フォーマルによく用いられます。

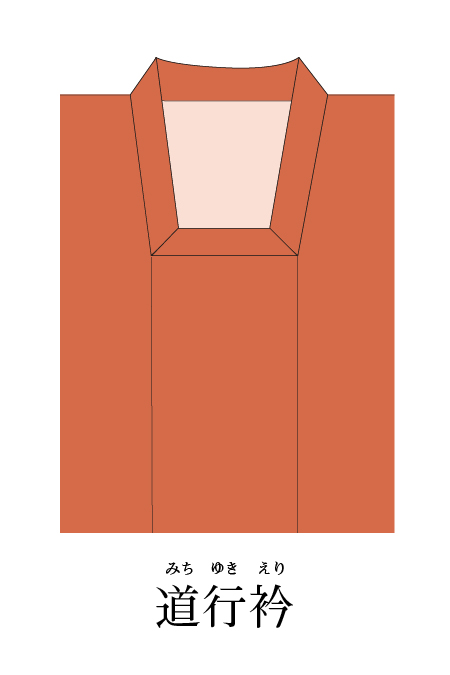

都衿

都衿は道行衿に似ていますが、角が丸みを帯びていて少し柔らかい印象を受けます。

こちらもフォーマルで使えますが、素材や色柄ではカジュアル使い出来ます。

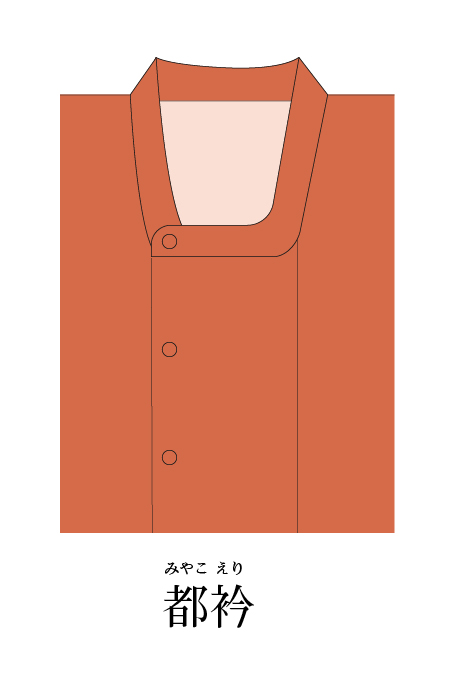

千代田衿

千代田衿は大正時代中期に、着物の衿とミックスして作られました。

道行衿などに比べると、胸元が開いているのでスッキリ見えます。

殆どはカジュアルな場面で着用され、素材や色柄によっては準フォーマルでも着用出来ます。

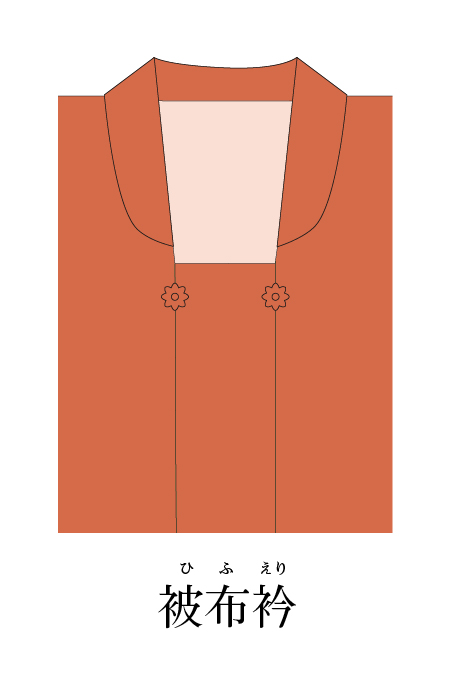

被布衿

七五三で三歳の女の子が着ていることが多いですね。

他の衿と違い、被布衿は飾り紐がついています。

江戸時代中期にお座敷用の防寒具だった「被布」に使われていたのが被布衿です。

女性用というイメージがありますが、男女問わず着用出来ます。

色柄により、カジュアルから準フォーマルまでお使い頂けます。

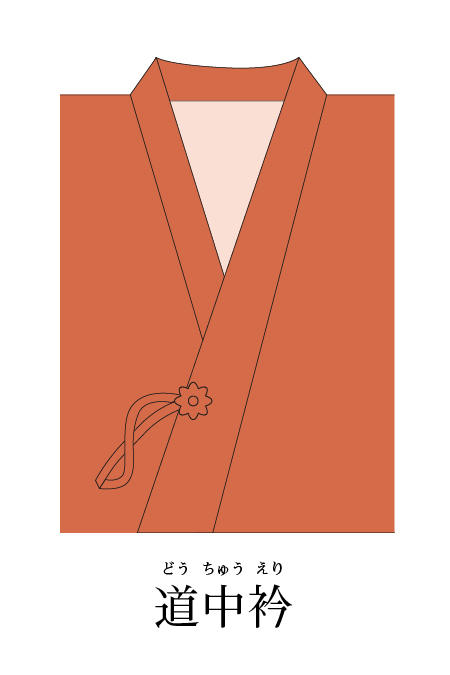

道中衿

着物と同じ衿合わせで、飾り紐が付いています。

普段使いには丁度良いです。

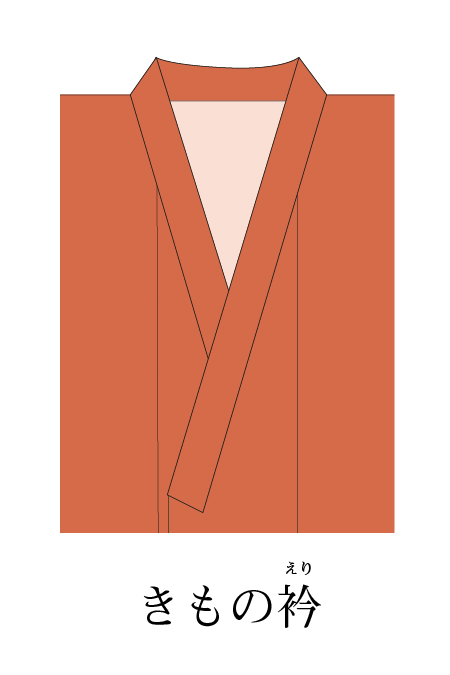

きもの衿

コートの衿の中で、最もカジュアルなきもの衿。

外側に付けた紐を腰で結ぶので、可愛らしく見えますね。

素材もカジュアル使い出来そうな物を選んだ方がいいでしょう。

普段何気なく使っている羽織やコートにも、シーンに合わせた装いや格があります。

知っていればいざという時困りませんので、是非チェックしてみて下さい!