前回は下準備から長襦袢をご紹介しましたが、今回はいよいよ着物を着ていきます!

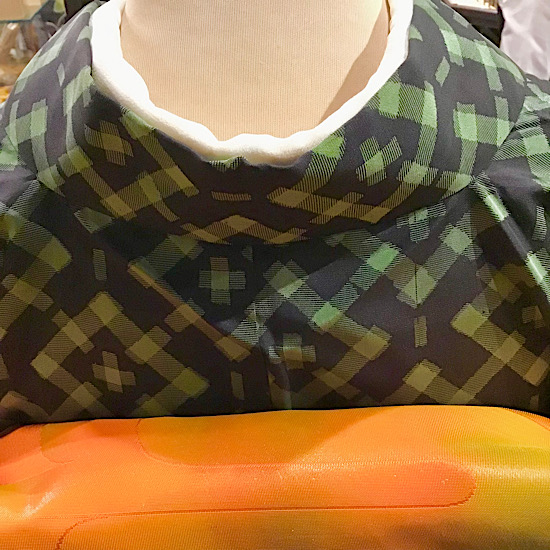

その前に、着物の衿の種類をご紹介します。

衿によってはそのままで良い物や折り曲げる必要がある物があるので、ご自身のお着物の衿がどんな形になっているかチェックしてみて下さい。

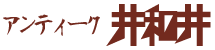

広衿

衿幅が一番広く、最近の着物に多い形です。

着用時には衿の背中心の所を二つ折りにし、

先に向かって幅を段々と広げていき、衿先は全て開いた状態になります。

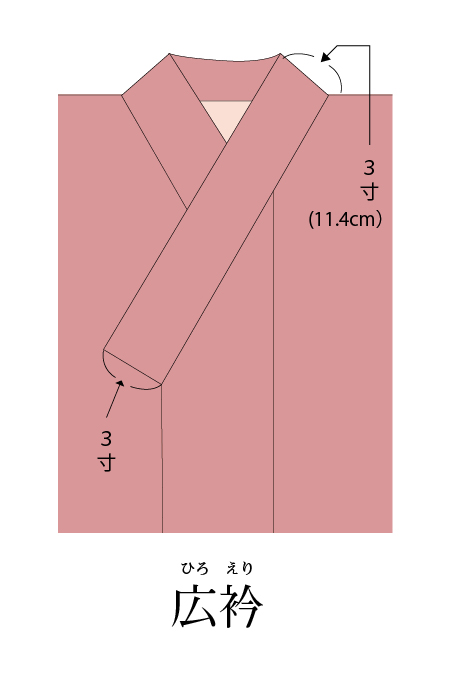

ばち衿

衿肩回りから衿先へ自然に幅が広くなっています。

女性の浴衣で多い形です。

ばち衿は広衿と違い折り曲げる必要がありませんので、衿幅を気にせず着られます。

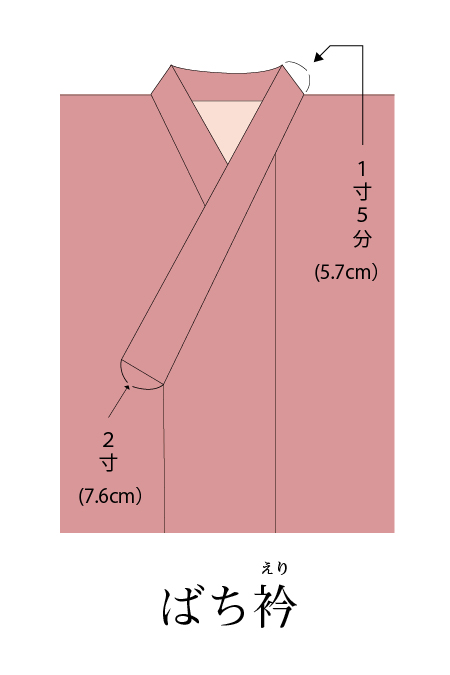

棒衿

背中心から衿先まで同じ幅の衿です。

男性や子供の着物に多い形です。

今回はばち衿の着物を着ていきます。

着物を着る

1.両袖を通し、胸の前で長襦袢と同じように掛け衿を揃え、着物の衿と長襦袢の衿をクリップで留めます。

この時、半衿が出ない様着物の衿を約1㎝出して重ねます。

クリップが留めにくい方は、先に着物に着けておいてもOKです。

裾を決めていきます。

1.衿先からだいたい20㎝位の所を持ち、前に引っ張ります。

後ろ側の着物がたるんだりしわになったりしない様にピンと張って下さい。

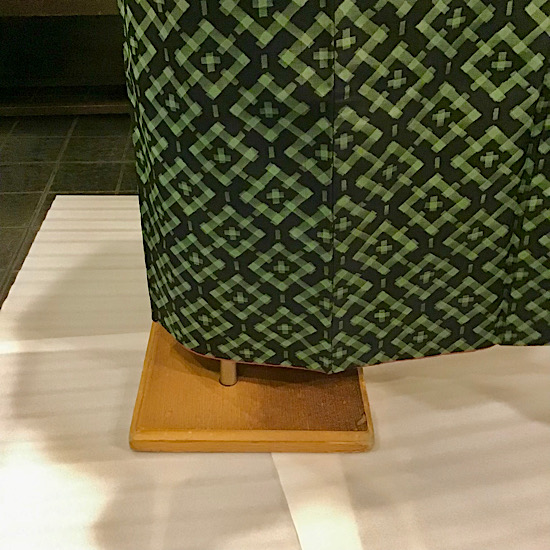

2.体に沿わせたまま、床上約20㎝位まで一旦持ち上げ、そのままゆっくり降ろして床すれすれで丈を決めます。

3.長襦袢の時と同じように、上前の衿先が右腰骨の所に来るようにして、上前幅を決めます。

4.上前をそっと開いて、下前を左腰骨の辺りに持っていきます。この時、褄先を10㎝くらい上げて下さい。

下前の幅が余ったら、自然に折り返してください。反対方向に折り曲げると歩けなくなるので注意!

5.上前と体の間に下前を挟む形に出来たら、右手を上に向かって放します。

この時、左手の位置はキープしたままです。

6.上前を右腰骨の方に持っていき、褄先を5㎝位上げ、左手で押さえておきます。

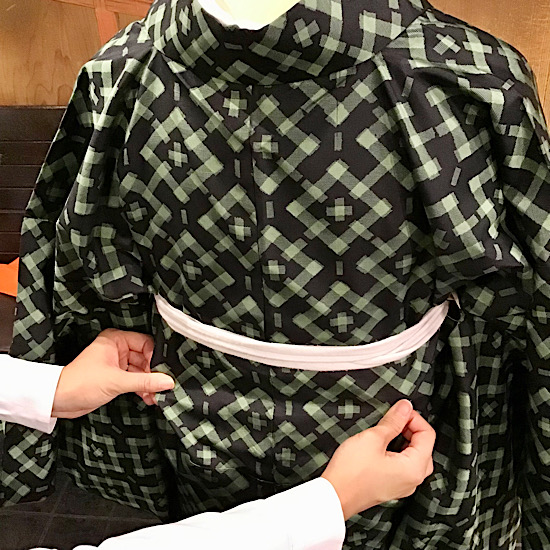

7.着物がずれないように注意しながら、腰紐をします。

こちらも長襦袢の時と同じように、みぞおちは避けて。

裾が決まったら、今度は上半身の処理をします。

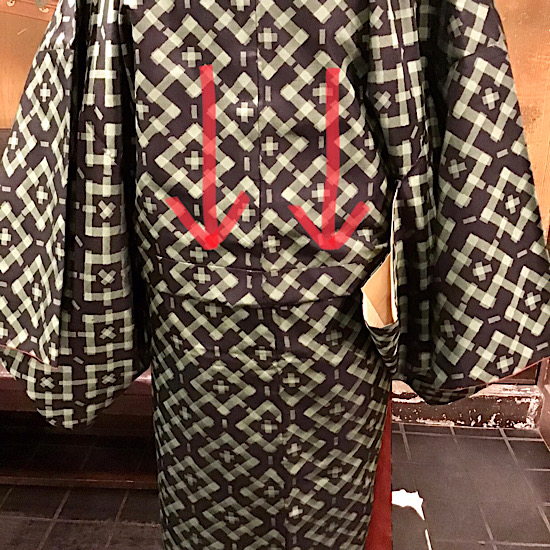

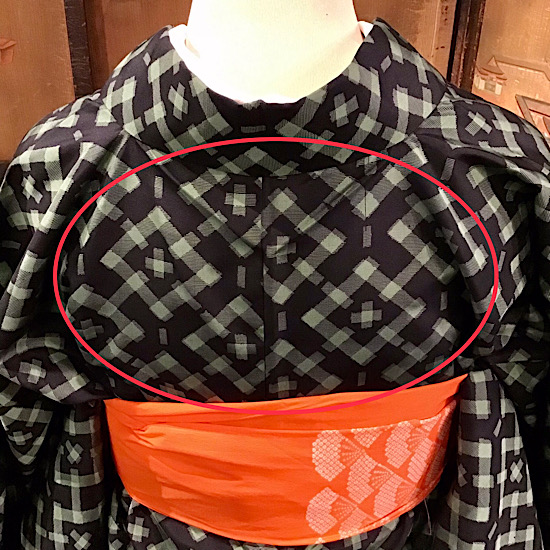

1.身八つ口から手を入れ、前と後ろのおはしょりを平らにならします。

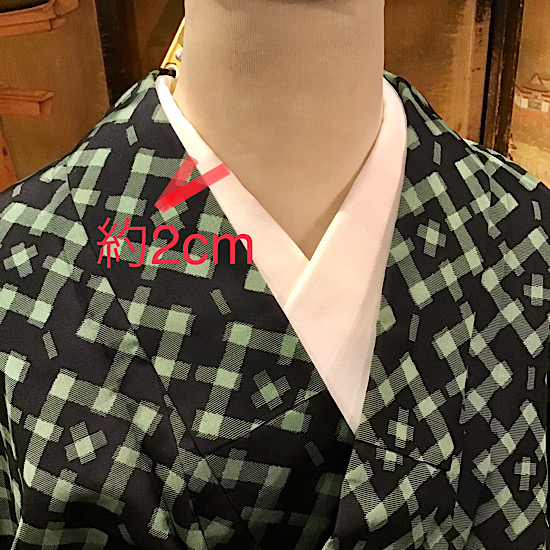

両袖口を引っ張って肩回りを整え、衿を胸元中心で持ち、衿を交差させます。

この時、半衿が2㎝位見える様にしておきます。

※今回は白半衿なので2㎝位ですが、刺繍半衿や柄半衿などはもう少し出して大丈夫です。半衿の種類や好みで幅を調節してください。

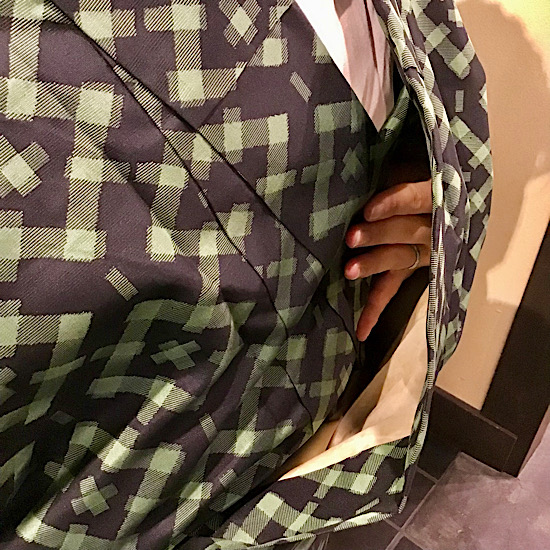

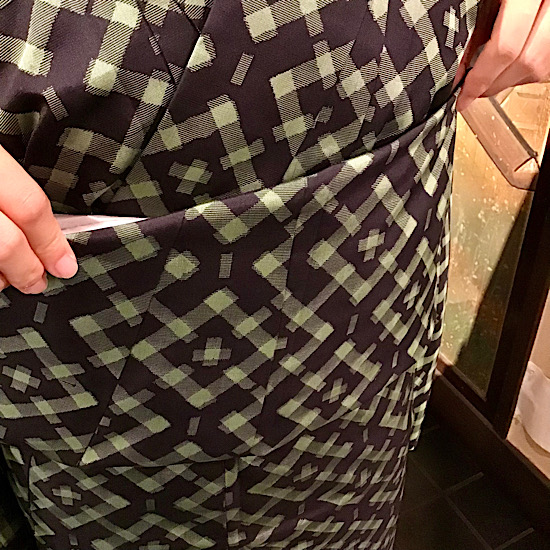

2.交差させたら左側の身八つ口から手を入れ、下前を内側へ折りこみ、おはしょりを上前一枚になるようにします。

3.左手はそのままキープし、右手でおはしょりと半衿の見え具合を微調整します。

4.その状態を崩さない様に左手を身八つ口から出し、着物の上から押さえておきます。

5.腰紐を胸下に当て、締めます。

背中のしわもここで取っておいて下さい。

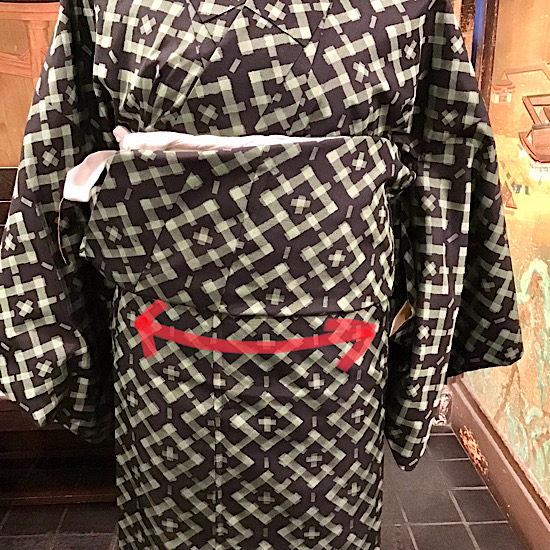

6.おはしょりの下線が水平になる様に、腰紐の下辺りから引き上げてダーツを取ります。

7.左手でダーツを押さえながら、右手で伊達締めを持ち、ダーツが崩れない様注意しながら締めます。

この時、おはしょりと上前の衽線が揃ってればより綺麗ですが、無理に揃える必要はありません。

最終チェック!

- 背中にしわがないか

- 背中心は真っすぐ中央にあるか

- 衿は抜けているか、浮いていないか

- 褄先が上がっていて裾つぼまりになっているか

- おはしょりはまっすぐか

確認が終わったら、衿に着けたクリップを外し、帯を締めます!

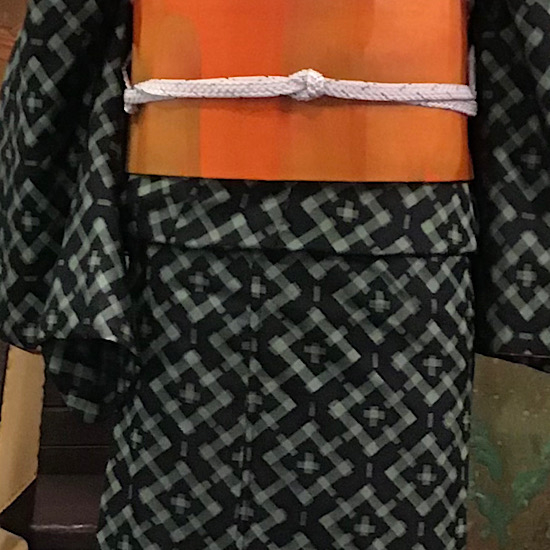

帯を締める

着物を着たら、次は帯を締めます。今回は名古屋帯を使います。

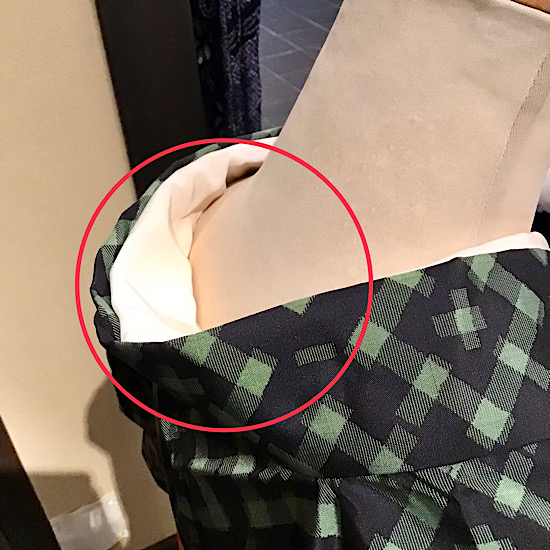

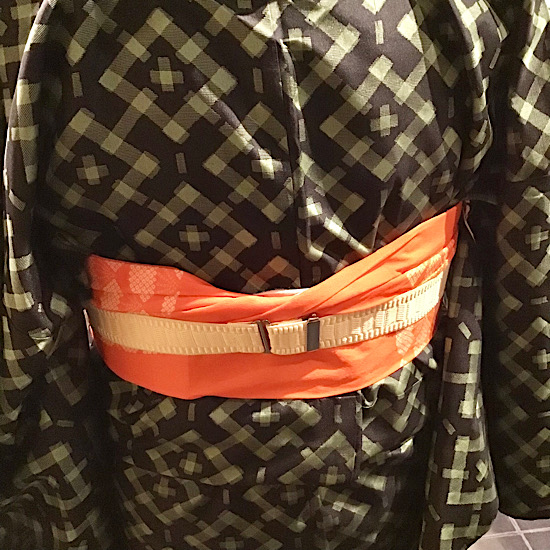

1.ベルト付き帯板を、伊達締めの上に着けます。

ベルトが付いていない場合は、帯を巻く途中で入れます。

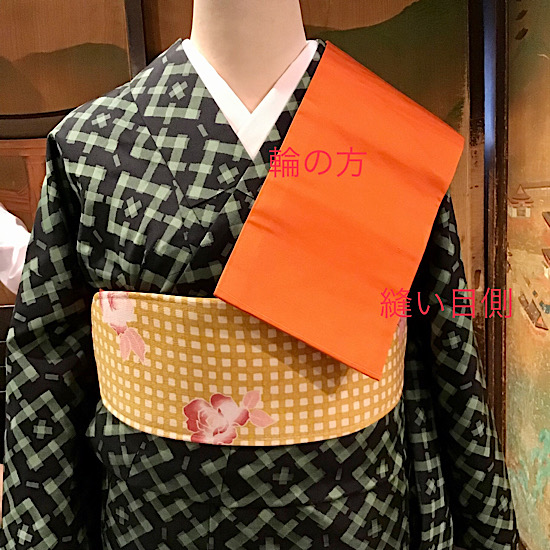

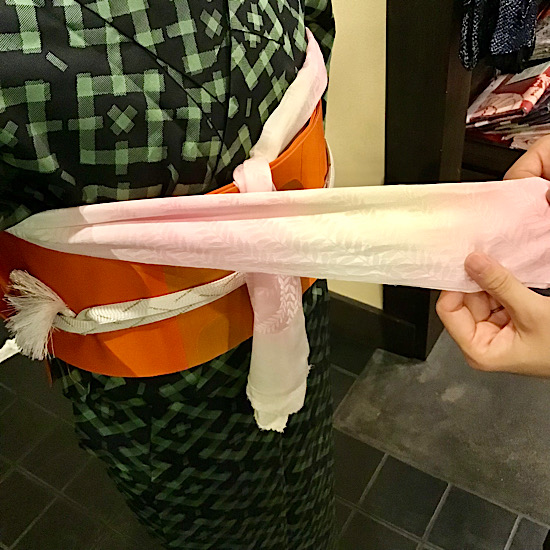

2.手先を持ち、左肩にかけます。

この時、手先の輪になっている方を自分側にしておきます。

帯の長さにもよりますが、おへそ辺りまで垂らしておきましょう。

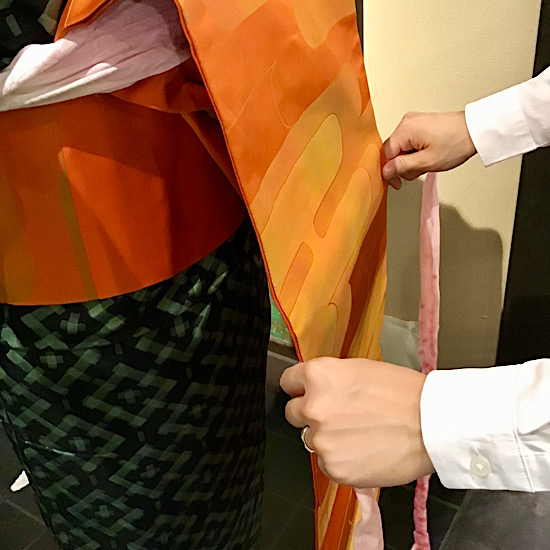

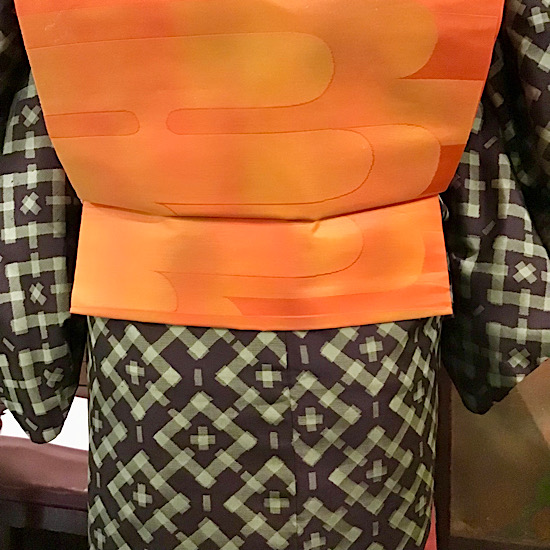

3.後ろで折り畳み、残りの部分を右側から前へ回し、2巻きします。

巻く時、縫い目が上になっているか必ず確認してください。

※ベルトが付いてない帯板をお持ちの方は、2周目を巻くとき間に挟んで下さい。

4.手先とたれを背中側で持ち左右に引っ張り、帯をしっかり締めます。

お太鼓を作ります

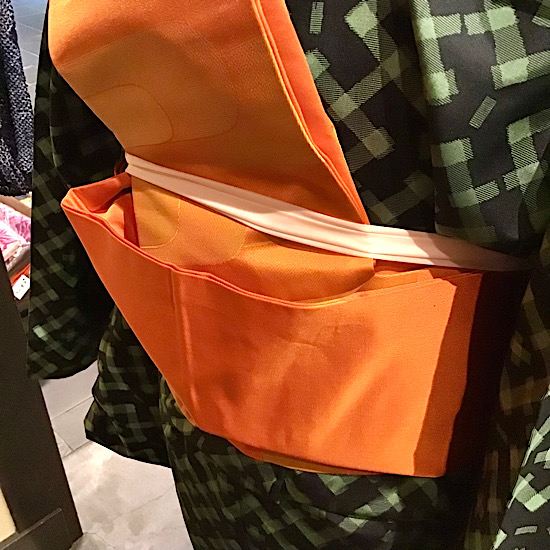

1.肩にかけていた手先を下ろし、後ろで交差させ、右側から前へ回しクリップで留めておきます。

手先が短くて十分な長さがない場合は、左側に回してクリップで留めておいて下さい。

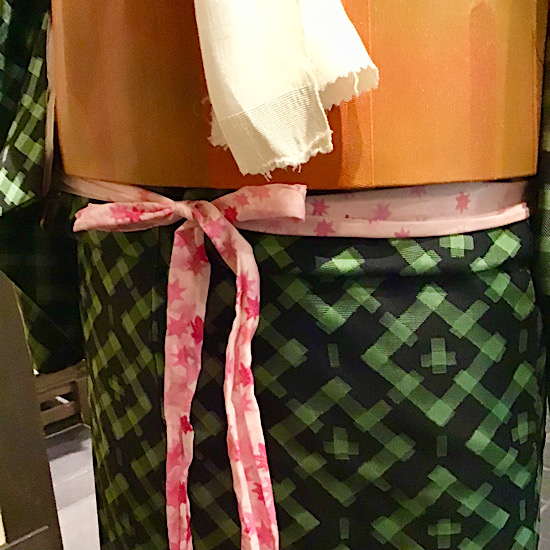

2.たれの元に、仮紐をします。

仮紐は前で結んでおきます。後で外すので綺麗に結ばなくても大丈夫です。

仮紐を結んだら、たれを開きます。

3.帯揚げをかけた帯枕を、右手でたれの中に入れます。(帯揚げがずれてやりにくい方は、輪ゴムなどで留めておくと便利です。)

外側から左手でたれの元を押さえ、帯枕を背中に当て、枕がずれない様気を付けながら、付属の紐を斜め下に引っぱります。

帯枕と着物に挟まれている帯が浮かない様、背中にピッタリと沿わせてください。

4.紐を前で蝶結びして、帯の中に入れます。

帯揚げは最後に整えるので、前で軽く結んでおいてください。

5.先程結んだ仮紐を外し、お太鼓の形を決めていきます。

※帯枕の下に変なしわがないか再度チェックしてください。

胴に巻いた帯の下線に合わせて、たれの内側に仮紐を当て、お太鼓の下の決め線を取ります。

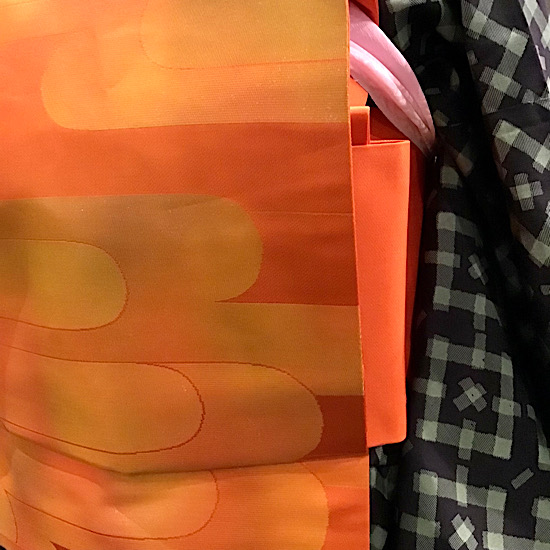

6.右手で決め線を持ち、左手でたれの内側に折り込み、お太鼓の形を作ります。

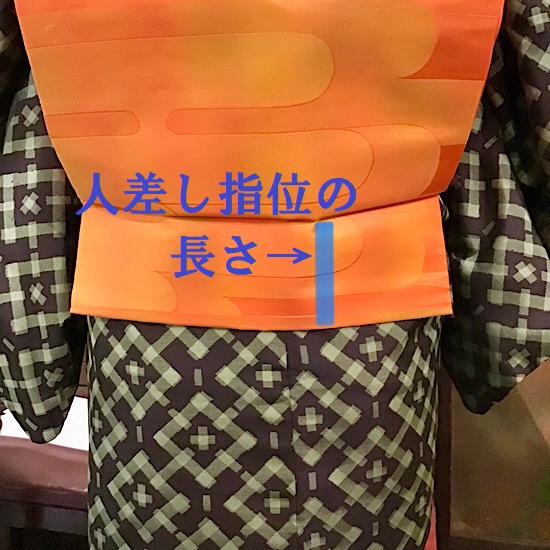

たれ先を人差し指位の長さ分取り、仮紐を前で結びます。

7.前帯にクリップで留めていた手先を外し、折り返してお太鼓の中へ入れます。(一番外側に通します)

お太鼓の両側から2~3㎝位ずつ出します。手先が余ったら、端ではない方を内側(背中側)に折り込んで下さい。

帯締めを結ぶ

帯締めを結びます。

結び方はインスタグラムでも動画でご紹介してるので、是非参考にしてみて下さい!

1.帯締めをお太鼓の中に通し、前帯の真ん中に来る様にして前で持ちます。

左右の長さが同じくらいになる様にして下さい。

2.前帯の中心で左が上になる様に交差させます。

3.左の紐を下から上へ引き抜き、引っ張りながら左右へ引きます。

4.結び目を指で押さえ、右側にある紐を左へ倒し、下にある紐を上から下へ通します。

(結び目を指で押さえたままにして下さい!指を外すと帯締めが緩んでしまいます。)

それぞれの紐を左右へ引きながら指を放し、整えます。

親指を使って帯締めの先端を上から入れ込み、固定します。

固定したら仮紐を外して大丈夫です。

帯揚げを結ぶ

こちらも動画がありますので良ければご覧ください。

1.左右の長さを揃え、耳(布端)を内側にして四つ折りに綺麗に畳みます。

畳んでいる時に、脇の所がよれない様に気を付けて下さい。

2.左右整えたら左側を上にして重ね、前帯の中心で一結びします。

3.結び目の所で自然に上下に分け、下部分で輪を作ります。

上部分を被せる様にして、輪の中に下から上へ通し、左右へそっと引きます。

4.左右の余分な帯揚げを綺麗に畳んで、帯の中へ入れます。

中心を整えて、浮いている部分は帯の中に入れます。

最終チェック!

- お太鼓の上下の線は真っすぐか?

- たれ先の長さは、人差し指位になっているか?

- 帯枕と背中に隙間はないか?

- 帯揚げは綺麗に収まっているか?

いかがでしたか?

着物は着られたでしょうか?

今回は袷でご紹介しましたが、着物の着方は単衣や夏物も同じです。

帯は名古屋帯でお太鼓にしてみました。

はじめてお着物を着られる方や、細かい所がわからなかった方に参考にしていただければと思います。